Post

旅客機の最高速度って実は約70年間変わっていない?!

旅客機は空を縦横無尽渡り、人々と世界を繋いでくれる、現代社会に欠かせない存在です。コロナの影響で旅客需要は急減した現状ですが、まだ貨物輸送の側面では航空輸送の重要性は少しも下がっていません。旅客機は非常に便利かつ迅速な移動手段ですが、その歴史をじっくり見てみると、少し奇妙な点があります。旅客機について、あまり知られていない話の一つが、旅客機の速度は、1952年以来、ほぼ変わっていないということです。

1952年に初めて就航した旅客機の最大時速は950kmであり、1958年に登場したボーイング707の最高速度も965kmでした。そして猛烈なスピードで、科学の進歩がなされている今日でも、あの空を飛んでいる旅客機は、変わらず時速約950kmで飛んでいます。一体なぜ時速950kmなんでしょうか? 私たち人類に、それ以上の速度で空を飛ぶことは無理なんでしょうか? それとも世界中の航空宇宙関連の科学者や技術者たちが無能で、研究開発を怠っていたせいなんでしょうか?

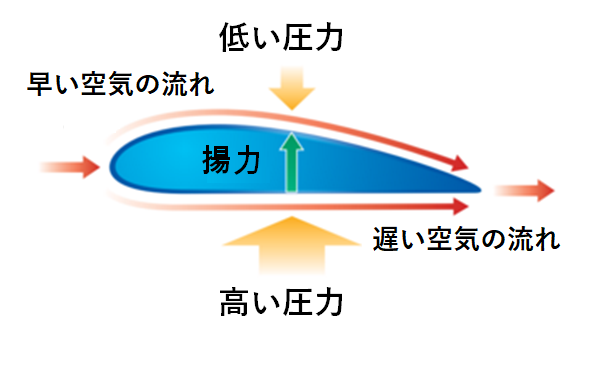

その犯人は、大気中の分子です。飛行機は揚力を発生させながら時速数百kmの速度で前進します。その際、機体の翼の上部と下部には、異なる空気の流れが発生します。翼の下部には気圧が高い領域が生じ、翼の上部には気圧が低い領域が生まれるのです。ここで重要なのは、低気圧下では気流が流れる速度が速くなるということです。つまり、旅客機は音速の3/4程度の速度で前進しますが、翼の上部領域の空気分子は音速よりも速い速度で流れます。

ところが、このように先行する分子は非常に早く動きますが、後続の分子はそうはいかないことが問題でした。大気中の分子は、均一状態に戻ろうとする性質を持っているので、音速に到達した先行大気分子は、周囲の分子に合わせて速度を落とすことになります。この音速と亜音速の速度を境界に発生した気圧差のせいで、局所的な衝撃波が発生するのです。この衝撃波の後方には空気が広がって流れるが、その拡散過程で気体の揚力と推力がエネルギーとして消費されてしまいます。

これを専門用語で造波抵抗(Wave drag)と言いますが、この造波抵抗の影響で機体の速度が落ちるため、同じ速度を維持するためには、大量のエネルギーと燃料を消費することになります。高度10km上空を基準に、この造波抵抗は時速850kmから1300kmで一層大きくなり、音速で到達すると最大になります。つまり、経済的効率性を考慮すると、旅客機は造波抵抗を起こさない範囲の速度で航行することを制限されます。なので、旅客機の最高速度は1950年代と同様に時速800〜950km程度に限られてしまうのです。

ただし、この法則には抜け穴があります。機体の速度が時速1,300kmを突破すると、機体の周りに流れる気流も安定するので、造波抵抗を心配する必要がなくなるからです。1960年代後半に登場したコンコルド(Concorde)は、まさにこの点を活用したものでした。コンコルドは音速の2倍の速度で飛行することができており、世界で最も速い旅客機の代表格でした。しかし、悲しいことに、すべての障害が克服された訳ではなかったです。コンコルドは早すぎて、空気抵抗と摩擦熱が大きくなり過ぎてしまい、これらによる抗力を相殺させる為、莫大な燃料消費を必要としたのです。

当時、コンコルドが大西洋を渡るのに必要だった燃料の量は、乗客1人当たり約1トン程度でした。このせいで、大西洋往復航空券の最高価格は、現在の価格に換算すると、なんと! 5000ドルに相当する水準だったのです。また、巨大な騒音と排気ガスを放出するという問題もあったので、結局のところコンコルドは失敗に終わり、旅客機の最大時速は950kmに戻ってしまいました。結局、造波抵抗を乗り越える、より効率的な手段が導入されるまでは、恐らく今後も旅客機の最大速度は950kmで固定されると見込まれています。

- Gメールは、実はグーグルメールではなかった!?

- ハンバーガーは本当に健康に悪いのか?!

- 髪の毛は食べると消化される?されない?

- ステーキから流れ出ている肉汁は...血なのか?!

- 私達が食べるバナナって実はクローンみたいな存在!?

- 機内食が不味いのは人間のせい!?

- なんでフライパンは燃えない?!

- なぜ強い酒を飲むと、舌と喉が燃える?!

- 料理酒は料理ができたら全部蒸発される?!

- 写真が鏡より太ってみえる理由とは!?

- エレベーター墜落事故で生存するためには!?

- レトロテレビやラジオから聞こえてくる騒音の正体は?!

- なぜ同じ気温でも湿度が高いと不愉快なの?!

- 大声で叫ぶと雪崩が起きる?!

- ヒゲは剃る度に濃くなるって本当?!

- 医薬品の賞味期限ってアリ?守る必要は?

- 電子製品が作動することは、実は奇跡に近い!?

- 肉の表面を焼いて肉汁を閉じ込めるなんて嘘

- 旅客機の最高速度って実は約70年間変わっていない?!

- 植物の葉緑素ってなんで緑色?!

- 紅葉になる理由って、まだ誰も分からない?!

- なぜカミソリの刃って、いとも簡単に鈍くなるのか?!

- 二酸化炭素で人命を救える?!

- 以外と病院で瞬間接着剤が使われる?!

- いちご牛乳には、実は虫が入っている?!

- ガスは無色無臭、なんの臭いもない?!

- 爪楊枝でレタスが長期保存できす!?

- ツナ缶の油って捨てる?捨てない?どっちがいい?!

- 炊飯器の保温モードの限界時間はいつまで?!

- なぜビールは短時間で沢山飲んでもOKで、水はNGなのか?!

- 昼寝をすると記憶力が向上される!?

- 咳は1回あたりに何カロリー?!

- 缶のプルタブって左右対称じゃない!?

- タイヤは何でよりによって黒色?!

- なぜ和食魚焼きは下に葉を敷いておくのか?!

- なぜ海水は昆布ダシの味がしない

- なぜ脂っこい食べ物は美味しいのか?!

- 料理のレシピに著作権ってある?!

- エレベーターに鏡がついている理由は?!

- 豆腐パックの水、その正体は!?

- シャーペンの消しゴムがよく消せない理由

- バイキングで絶対に損しない方法とは?!

- 赤ちゃんは車のエンジン音に泣き辞める!?

- ベーグルは元々不味いパンだった?!

- なぜ旅客機の色は白が多いのか!?

- 飛行機の座席テーブルって実は傾いている?!

- 人間がついご飯を食べ過ぎてしまう理由とは?!

- 飛行機のビジネスクラスはクレームから生まれた?!

- 何故ジーンズは青色なんだろう?!

- 元々バスケットボールにはバックボードなんか無かった?!

- スイカの黒色の縞模様は何の機能?!

- 赤ワインと魚料理は相性的に最悪!?

- 血液型性格説はいつから始まった?!

- キムチに賞味期限ってアリ?!

- キムチはもともと赤くも辛くもなかった!

- 子供が苦味を嫌う理由

- ガムって消化されない!?

- 肉食すると性格が凶暴になる?

- エアコン冷房と暖房はなぜ同じ温度ではないか?

- 韓国料理は健康に良いのか?

- ハンバーガーは本当に健康に悪い?

- 魚は自然産と養殖産、どっちが美味い?

- 弁当の下のスパゲッティ、何の意味?

- 暑さに強い人と弱い人は何違う?

- 録音された自分の声に違和感を感じる理由

- 牡蠣は欧米では高級食材だ?

- Wi-Fiに意味なんてない

- ビールは水分補充に効く?

- アイスクリームは賞味期限がない?

- コーヒー受け皿の衝撃的な目的

- エビの尾とゴキブリ翼は同じ成分

- 牛乳よりキュウリに水分が多い!?

- 一日三食の理由は、発明王エジソンのせい

'EX | 生活 | DB' 카테고리의 다른 글

| 電子製品が作動することは、実は奇跡に近い!? (0) | 2021.05.17 |

|---|---|

| 肉の表面を焼いて肉汁を閉じ込めるなんて嘘 (0) | 2021.05.17 |

| 植物の葉緑素ってなんで緑色?! (0) | 2021.05.17 |

| 紅葉になる理由って、まだ誰も分からない?! (0) | 2021.05.17 |

| なぜカミソリの刃って、いとも簡単に鈍くなるのか?! (0) | 2021.05.17 |